Show Shravan Audio

॥ श्री स्वामिनारायणो विजयते ॥

परब्रह्म पुरुषोत्तम

भगवान श्रीस्वामिनारायण के

॥ वचनामृत ॥

पंचाळा ७

भगवान की योगमाया

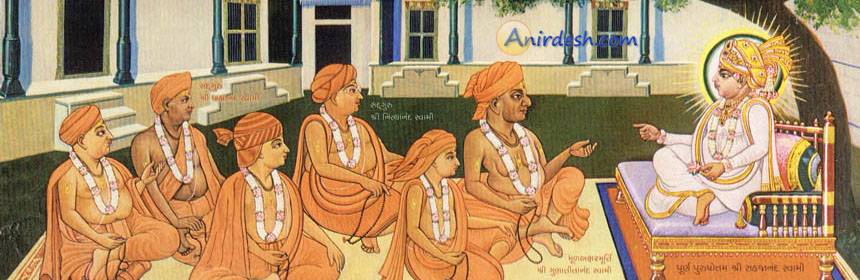

संवत् १८७७ में फाल्गुन कृष्णा एकादशी (२९ मार्च, १८२१) को छः घड़ी दिन चढ़ने पर श्रीजीमहाराज श्रीपंचाला ग्राम-स्थित झीणाभाई के राजभवन में चबूतरे पर पलंग बिछवाकर विराजमान थे। उन्होंने सिर पर श्वेत फेंटा बाँधा था, गरम पोस की लाल बगलबंडी पहनी थी, श्वेत धोती धारण की थी और सफ़ेद पतली पिछौरी ओढ़ी थी। उनके समक्ष परमहंस तथा स्थान-स्थान के हरिभक्त बैठे थे।

तब श्रीजीमहाराज नित्यानन्द स्वामी से श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध की कथा करवा रहे थे। उसमें प्रथम ‘जन्माद्यस्य यतः,’२०७ यह श्लोक आया। उसका अर्थ किया, तब उसमें ‘यत्र त्रिसर्गो मृषा’ पद का अर्थ स्वयं श्रीजीमहराज करने लगे कि, “‘भगवान के स्वरूप में माया के तीन गुणों का सर्ग जो पंचभूत, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण तथा देवता आदि त्रिकाल में हैं ही नहीं।’ ऐसा समझना चाहिए। इस श्लोक के पद ‘धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्’२०८ अर्थात् जिसने अपने स्वरूपतुल्य धाम के द्वारा माया के सर्गरूप कपट को मिटा दिया है, ऐसा भगवान का परम सत्यस्वरूप है। अतः आत्यन्तिक प्रलय के बाद भगवान का जैसा स्वरूप अक्षरधाम में अनन्त ऐश्वर्य तथा तेज से युक्त रहता है, वैसा का वैसा ही प्रत्यक्ष मनुष्यरूप भगवान का स्वरूप है, ऐसा जाननेवाला भगवान को तत्त्वतः जाननेवाला कहलाता है। उन्हीं प्रत्यक्ष भगवान को मूढ़ जीव मायिक दृष्टि से देखता है; अर्थात् वह उन्हें अपने सदृश मनुष्य मानता है और यह समझता है कि जिस प्रकार मेरा अपना जन्म होता है और जिस तरह मैं बालक, युवा तथा वृद्ध होकर मर जाता हूँ, वैसी ही स्थिति भगवान की भी होती है। और, जब भगवान के एकान्तिक सन्त के वचन में विश्वास करके निष्कपटभाव से भगवान के चरणकमलों को भजता है, तब उसकी मायिक दृष्टि मिट जाती है। फिर वह भगवान की उसी मूर्ति को परमचैतन्य, सत्, चित् तथा आनन्दमय मानने लगता है। यह बात भी भागवत में कही गयी है:

‘स वेद धातुः पदवीं परस्य, दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः।योऽमायया संततयानुवृत्त्या, भजेत तत्पादसरोजगन्धम् ॥’२०९

“और, भगवान में जो बाल-युवा-वृद्धावस्था के भाव दिखाई देते हैं तथा जन्म-मरण के भाव दिखायी पड़ते हैं, वह भगवान की योगमाया के कारण ही दिखाई देते हैं, परन्तु वास्तव में भगवान जैसे हैं, वैसे के वैसे ही हैं।

“जैसे कोई नट शस्त्र धारण करके आकाश में इन्द्र के शत्रु असुर योद्धाओं से लड़ने जाता है, बाद में वह टुकड़े-टुकड़े होकर नीचे गिर पड़ता है, इसके पश्चात् उस जादूगर की स्त्री उन टुकड़ों को इकट्ठा करके जल मरती है। इसके बाद थोड़ी देर में ही वह नट आकाश में से पूर्ववत् हथियारों से लैस होकर नीचे आ जाता है और राजा से इनाम माँगकर कहता है कि, ‘मेरी स्त्री लाइए।’ ऐसे नट की माया को भी जब कोई जान नहीं पाता, तो भगवान की योगमाया किस प्रकार समझ में आ सकती है? जो पुरुष नट की माया को जानता है, वह ऐसा मानता है कि, ‘वह नट न तो मरा है और न जला ही है। वास्तव में वह जैसा है, वैसा का वैसा ही है।’ वैसे ही जो पुरुष भगवान के स्वरूप को तत्त्वतः समझता है, वह भगवान को अखंड, अविनाशी तथा वे जैसे परात्पर हैं, वैसा ही मानता है।

“जैसे श्रीकृष्ण भगवान ने देहत्याग किया, तब रुक्मिणी आदि उनकी पत्नियाँ भगवान की देह को लेकर जल मरीं; यह देखकर अज्ञानी पुरुषों ने मान लिया कि, ‘अब उनका नाश हो गया।’ किन्तु, जो ज्ञानी थे, उन्होंने जाना कि, ‘वे यहाँ से अन्तर्धान होकर अन्यत्र दिखाई दिए हैं।’ इस प्रकार वे भगवान को अखंडरूप से समझते हैं। स्वयं श्रीकृष्ण ने भी कहा है:

‘अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्।परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥’२१०

“अतः मूर्ख पुरुष यदि भगवान को साकार समझता है, तो वह उन्हें केवल मनुष्यसदृश ही मानता है। और, यदि वह उन्हें निराकार समझता है, तो अन्य आकार को जिस तरह मायिक जानता है, वैसे ही भगवान के आकार को भी मायिक मान बैठता है तथा भगवान के स्वरूप में अरूपभाव की कल्पना करता है। अतः मूर्ख को दोनों तरीकों से बात उलटी ही दिखाई पड़ती है। और यदि भगवान का आकार ही न होता, तो आत्यन्तिक प्रलय के समय श्रुति के द्वारा यह क्यों कहा गया कि ‘स ईक्षत,’२११ अर्थात् ‘वे भगवान देखते थे।’ जब भगवान ने देखा, तो उनका नेत्र-श्रोत्रादि अवयव-सहित साकार दिव्यस्वरूप ही था। यह भी कहा गया कि:

‘पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्।’२१२“इस प्रकार पुरुषरूप होकर पुरुषोत्तम ने माया में वीर्य धारण किया। अतः स्पष्ट है कि भगवान पहले से ही साकार थे। और वही पुरुषोत्तम नारायण जब किसी कार्य के लिए पुरुषरूप धारण करते हैं, तब वह पुरुष पुरुषोत्तम के प्रकाश में लीन हो जाता है, और केवल पुरुषोत्तम ही रहते हैं। वैसे ही, जब वे मायारूप होते हैं, तब माया भी पुरुषोत्तम के तेज में विलीन हो जाती है। तब भगवान ही उसी रूप में रहते हैं। इसके पश्चात् भगवान महत्तत्त्वरूप होते हैं, तथा महत्तत्त्व से प्रकट हुए अन्य तत्त्व उसके स्वरूप होते हैं। फिर उन तत्त्वों का कार्य जो विराट है, उसी रूप में होते हैं। फिर विराट पुरुष से प्रकट हुए ब्रह्मादि के रूप में हो जाते हैं तथा नारद-सनकादिरूप होते हैं। इस प्रकार अनेक कार्यों के लिए जिस-जिस में उन पुरुषोत्तम भगवान का प्रवेश होता है, उन सभी को वे अपने प्रकाश द्वारा लीन करके उस रूप से स्वयमेव सर्वोत्कर्ष भाव के साथ विराजमान होकर रहते हैं। और, जिनमें वे स्वयं विराजमान रहते हैं, उनके प्रकाश को ढाँककर स्वतः अपना प्रकाश प्रकट करते हैं। जिस प्रकार लोहे में रहनेवाली अग्नि लोहे में विद्यमान शीतलता के गुण को और काले वर्ण को दूर करके स्वयं अपने गुण को प्रकट कर देती है; तथा जैसे सूर्योदय होता है, तब उसके प्रकाश में समस्त तारागणों एवं चन्द्रमादि का तेज विलीन हो जाता है और एकमात्र सूर्य का ही प्रकाश रहता है, वैसे ही जिनमें भगवान का प्रवेश होता है, उन सभी के तेज को तिरोहित करके वे अपने प्रकाश को ही अधिक रूप से प्रकाशमान किये रहते हैं। और, जिस कार्य के लिए जिसमें उन्होंने स्वयं प्रवेश किया था, उस कार्य को सम्पन्न करने के बाद वे उसमें से स्वतः निकलकर अलग हो जाते हैं, इसके बाद वे जैसे पूर्व में थे पुनः उसी स्थिति में हो जाते हैं। जो तीव्र प्रकाश एवं सामर्थ्य पहले दिखाई पड़ता था, वह पुरुषोत्तम नारायण का तेज था, ऐसा समझना चाहिए।

“इस प्रकार सर्व के कारण, सदा दिव्य और साकार प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम नारायण की मूर्ति में किसी प्रकार का त्यागभाग नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार शक्कर के खिलौने में किसी प्रकार का त्यागभाग नहीं करते तथा जैसी मूर्ति देखी हो उसी का ध्यान, उपासना, भक्ति आदि करना चाहिए; परन्तु उससे पृथक् अन्य कुछ भी नहीं समझना चाहिए। और उन भगवान में हमें जो देहभाव दिखाई देता है, उसे तो नट की माया की तरह समझना। और, जो इस प्रकार समझता है, उसको भगवान में किसी भी तरह का मोह नहीं होता। यह वार्ता उसकी समझ में आती है, जिसे ऐसी दृढ़ प्रतीति हो कि, ‘आत्यन्तिक प्रलय के समय भी भगवान तथा भगवान के भक्त दिव्य साकार रूप से दिव्य भोगों को भोगते हुए अक्षरधाम में ही रहते हैं। वहाँ भगवान का रूप एवं भगवद्भक्तों का रूप अनन्त सूर्य-चन्द्रों के प्रकाश सदृश तेजोमय बना रहता है,’ इस प्रकार की जिसकी दृढ़ मति हो, वही इस वार्ता को समझ सकता है। ऐसे तेजोमय दिव्यमूर्ति भगवान जीवों के कल्याण के लिए तथा जीवों से अपनी नवधा भक्ति कराने के लिए कृपापूर्वक अपनी समस्त शक्तियों, ऐश्वर्यों तथा पार्षदों को साथ में लेकर ही मनुष्यरूप में प्रकट होते हैं। तब भी मर्मवेत्ता पुरुष यही समझते हैं कि अक्षरधाम में भगवान का जैसा स्वरूप रहता है, वैसा ही पृथ्वी पर भी भगवान का मनुष्यस्वरूप रहता है। वे उस स्वरूप तथा इस स्वरूप में लेशमात्र भी अन्तर नहीं समझते। जिन्होंने इस प्रकार भगवान को जान लिया है, उन्हें ही भगवान के तत्त्वतः ज्ञाता कहा जाता है। और, उनकी ही माया की निवृत्ति हो चुकी, ऐसा कहा जाएगा। और, जो इस प्रकार जानता है, उसे ही ज्ञानी भक्त कहते हैं एवं एकान्तिक भक्त भी उसको कहते हैं।

“इस प्रकार जिसको भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप की दृढ़ उपासना हो, और उसको भगवान के स्वरूप में कभी भी मायिकभाव का संशय न होता हो, और कदाचित् उससे कभी किसी कुसंगवश अथवा प्रारब्धकर्म के योग से कुछ अनुचित आचरण हो गया, तो भी उसका कल्याण होता है। इस प्रकार भगवान को समझने में जिसको संशय बना रहता है, वह यदि ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो तथा महात्यागी हो, तो भी उसका कल्याण होना अत्यन्त कठिन है। और जिसके हृदय में निश्चय की ऐसी दृढ़ ग्रन्थि पड़ गई हो कि, ‘आत्यन्तिक प्रलय की समाप्ति होने पर भी भगवान साकार रूप में ही विद्यमान रहते हैं,’ ऐसी दृढ़तावालों को शास्त्रोक्त तेजोमय अलिंगभाव का श्रवण होने पर भी, तथा ऐसी वार्ता को सुनने पर भी उन्हें संशय नहीं होता। क्योंकि उन्होंने बात समझ ली है कि, ‘भगवान सदैव साकार ही हैं, परन्तु निराकार नहीं हैं और वे ही भगवान रामकृष्णादि मूर्तियों को धारण करते हैं।’ इस प्रकार जिसकी दृढ़ समझ हो, उसके लिए मान लेना कि उसकी निष्ठा परिपक्व हो चुकी है।”

इस प्रकार श्रीजीमहाराज ने अपने भक्तजनों की शिक्षा के लिए अपने स्वरूप की जो अनन्यनिष्ठा सम्बंधी वार्ता की, उसे सुनकर समस्त परमहंस तथा हरिभक्तों ने श्रीजीमहाराज के स्वरूप की उसी प्रकार विशेष दृढ़ता की।

॥ इति वचनामृतम् ॥ ७ ॥ १३३ ॥

This Vachanamrut took place ago.

२०७. अर्थ: “इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय परब्रह्म परमात्मा से होती है।” (श्रीमद्भागवत: १/१/१)

२०८. यहाँ ‘धाम’ शब्द भगवान के महात्म्य ज्ञानपरक कहा गया है। माया के अज्ञान को मिटाने का सामर्थ्य होने ‘धाम’ शब्द से ‘अक्षरब्रह्म’ अर्थ भी अपेक्षित है।

२०९. अर्थ: “जो भक्त निष्कपट, अविच्छिन्न अनुवृत्ति से भगवान के चरणकमलों को भजता है, वह भक्त सर्वाधार, अपरिमित ऐश्वर्यवाले चक्रपाणि परमात्मा की पदवी को जानता है, अर्थात् उसको प्राप्त करता है।” (श्रीमद्भागवत: १/३/३८)

२१०. अर्थ के लिए देखिए वचनामृत लोया १८ की पादटीप।

२११. अर्थ के लिए देखिए: वचनामृत गढडा प्रथम ४५ की पादटीप।

२१२. श्रीमद्भागवत: ३/५/२६; परमात्मा ने पुरुषरूप से माया में वीर्य धारण किया। यहाँ मैथुनीभाव का रूपक ही दिया गया हैं, वास्तव में महाउत्पत्ति के समय स्त्री-पुरुष के आकार प्रकट न होने के कारण संकल्परूप वीर्य समझना चाहिए।