Show Shravan Audio

॥ श्री स्वामिनारायणो विजयते ॥

परब्रह्म पुरुषोत्तम

भगवान श्रीस्वामिनारायण के

॥ वचनामृत ॥

लोया १४

श्रीहरि की रुचि

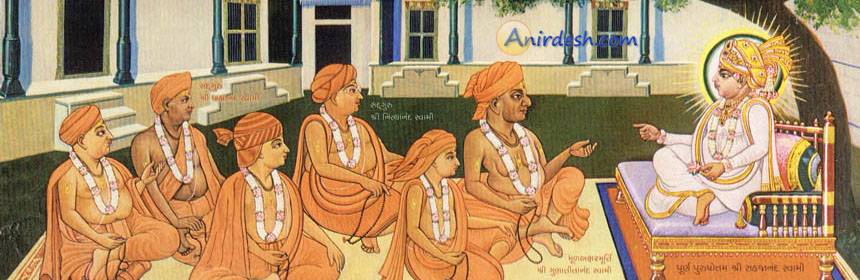

संवत् १८७७ में मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी (३१ दिसम्बर, १८२०) को श्रीजीमहाराज श्रीलोया ग्राम-स्थित भक्त सुराखाचर के राजभवन में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने मस्तक पर सफ़ेद फेंटा बाँधा था, श्वेत चादर ओढ़ी थी और सफ़ेद धोती धारण की थी। उनके समक्ष सभा में परमहंसों तथा विभिन्न प्रान्तों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी।

तब श्रीजीमहाराज परमहंसों से बोले, “प्राचीनकाल में जो आचार्य हो गए हैं, उनकी पृथक्-पृथक् रुचि रही है। उनमें शंकर स्वामी का अद्वैत ज्ञानांश१८३ प्रधान प्रतीत होता है। रामानुजाचार्य का मन्तव्य तो यह है कि, ‘जीव, माया तथा पुरुषोत्तम ये तीनों ही नित्य हैं। पुरुषोत्तम तो जीव तथा माया के नियन्ता और सबके कारण हैं। वे अपने अक्षरधाम में सदैव दिव्य आकार में विराजमान रहते हैं, और सभी अवतार उनके ही हैं। जीव को ऐसे पुरुषोत्तम नारायण की उपासना करनी चाहिए।’ रामानुजाचार्य का यह मत विदित होता है। तथा वल्लभाचार्य के मन्तव्य में भक्ति के प्रति ही अधिक निष्ठा रखने पर बल दिख रहा है। इन समस्त आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में प्रसंगानुसार अन्य वार्ताएँ भी लिखी हैं। परन्तु अन्ततः वे अपनी ही रुचि को प्रकट करते हैं। इस प्रकार उनके ग्रन्थों में उल्लिखित उनके वचनों द्वारा उनका अभिप्राय यथार्थ रूप से विदित होता है।

“वैसे ही, हमारी वार्ता को भी सुनकर आप सबको इस बात का पता चल गया होगा कि हमारी कैसी रुचि है? और, जैसे सुई के पीछे डोरा चला जाता है तथा माला के मनकों में डोरा आरपार रहता है, वैसे ही हमारी समस्त वार्ताओं में कौन-सा अभिप्राय निरन्तर आद्यन्त बना रहता है, उसका जिसको जैसा ज्ञान हुआ हो वैसा बताओ।”

तब समस्त बड़े परमहंसों ने अपने विवेक के अनुसार अपनी बात बताई। फिर श्रीजीमहाराज कहने लगे कि, “अच्छा, अब हम अपना अभिप्राय तथा रुचि बताते हैं। हमें तो एक यह बात पसन्द है कि ऋषभदेव भगवान वासुदेव के साथ एकात्मता को प्राप्त हुए थे, फिर भी जब उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त हुईं, तब उन्होंने भगवान होते हुए भी अन्य त्यागियों को शिक्षा देने के लिए उन सिद्धियों को ग्रहण नहीं किया। वह श्रीमद्भागवत में बताया गया है कि, ‘भले ही योगी सिद्ध हो चुका हो और उसने अपने मन को वश में कर लिया हो, परन्तु उसे मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए।’ इस प्रसंग में यह श्लोक विचारणीय है:

‘न कुर्यात्कर्हिचित्सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते।यद्विश्रम्भाच्चिराच्चीर्णं चस्कन्द तप ऐश्वरम् ॥१८४

नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनु येऽरयः।

योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली ॥’१८५

“इस प्रकार, जो मन का विश्वास नहीं करता ऐसा त्यागी हमें प्रिय लगता है।

“और, हमारे मन में श्वेतद्वीप तथा बदरिकाश्रम जितने प्रिय लगते हैं, उतने अन्य लोक हमें पसन्द नहीं हैं। हमारे मन में यही भावना रहती है कि श्वेतद्वीप तथा बदरिकाश्रम में जाकर यदि हम निरन्नभाव से तप करें, यह हमें बहुत अच्छा लगता है। परन्तु, अन्य लोकों में हमें अनेक प्रकार के वैभवों का उपभोग करना रुचिकर नहीं लगता। और, हम यह जानते हैं कि भगवान के जो अनेक अवतार हो चुके हैं, वे सब नारायण के ही अवतार हैं, फिर भी इन अवतारों में हमें ऋषभदेवजी में अत्यधिक रुचि रहती हैं। उनसे कुछ न्यूनरूप से कपिलजी और दत्तात्रेय एकसमान मालूम होते हैं। इन तीनों ही अवतारों की अपेक्षा करोड़ों गुना प्रेम हमें श्रीकृष्ण से है। और हम मानते हैं कि, ‘अन्य समस्त अवतारों की अपेक्षा यह अवतार अत्यन्त महान हुआ है तथा अधिक समर्थ भी है। तथा इसमें अवतार-अवतारी का कोई भी भेद नहीं दिखता है।’ और, भगवान के मत्स्य-कच्छपादि अन्य अवतार भी हैं, परन्तु उनमें हमारी अधिक रुचि नहीं है।

“तथा इस प्रकार हमारी उपासना है कि सबसे परे एक विशाल तेजःपुंज है, जो नीचे-ऊपर और चारों ओर प्रमाण रहित तथा अनन्त है। उसी तेजःपुंज के मध्यभाग में एक बड़ा सिंहासन है, उसके ऊपर दिव्यमूर्ति श्रीनारायण पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हैं। उस सिंहासन के चारों ओर अनन्तकोटि मुक्त बैठे हुए उन नारायण के दर्शन करते रहते हैं। इन मुक्तों सहित जो नारायण हैं, उन्हें हम निरन्तर देखते रहते हैं। और उन भगवान में अतिशय तेज है। इसके कारण जब उस मुक्त समुदाय की सभा सहित भगवान के दर्शन नहीं होते, तब हमें अत्यन्त कष्ट होता है। वह तेजःपुंज तो निरन्तर दिखाई पड़ता है, तो भी उसमें हमारी रुचि नहीं है। और भगवान की मूर्ति के दर्शन से ही अतिशय आनन्द मिलता है। हमारे मतानुसार यही उपासना है।

“तथा गोपियों के हृदय में भगवान की जैसी भक्ति थी, वैसी भक्ति हमें पसन्द है। अतः हम सब मनुष्यों को देखते रहते हैं कि जैसे किसी कामी स्त्री को पुरुष में तथा किसी कामातुर पुरुष को स्त्री में जैसा प्रेम होता है, उसे देखकर हमें ऐसी भावना होती है कि, ‘यदि भगवान के प्रति हमारा ऐसा प्रेम रहे, तो कितना अच्छा!’ तथा जब हम किसी को पुत्र तथा धन से अधिक प्रेम करते देखते हैं, तब हमें यह भावना होती है कि, ‘यदि ऐसा प्रेम हमें भगवान से हो जाए, तो बहुत अच्छा।’ तथा यदि कोई पुरुष भजन गा रहा हो, तो उसे सुनकर और उसके पास किसी मनुष्य को भेजते हैं अथवा हम स्वयं उसके पास जाते हैं और ऐसा भाव होता है कि, ‘यह बहुत अच्छी भक्ति करता है।’

“और, वास्तव में हमें स्नेह तो उस पुरुष के साथ होता है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, स्नेह, मान, ईर्ष्या, दम्भ तथा कपट आदि दोष न हों, और जो धर्मशास्त्रानुसार धर्म का पालन करता हो तथा भगवान की भक्ति से युक्त हो। उसी के साथ बैठने-उठने में हमें अच्छा लगता है। यदि वह ऐसा न हो और हमारे साथ रहता हो, तो भी उसके साथ हमें सुमेल नहीं होता और मन में उसकी उपेक्षा ही रहती है। और, पहले तो हमें कामी पुरुष से बहुत ही घृणा रहती थी, परन्तु अब जिसमें क्रोध, मान तथा ईर्ष्या ये तीन भाव देखते हैं, उससे उपेक्षा रहती है। क्योंकि हम देखते हैं कि कामी पुरुष गृहस्थ की भाँति निर्मानी होकर सत्संग में पड़ा रहता है, किन्तु क्रोध, मान तथा ईर्ष्या रखनेवाले पुरुष सत्संग से अवश्य पिछड़ जाते दिखाई देते हैं। इसलिए, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को देखकर हम उद्विग्न हो जाते हैं। वह मान क्या है? तो जो मानी होता है, उसको अपने से बड़ों के सामने भी स्तब्धभाव रहता है, किन्तु उन बड़ों के समक्ष नम्रभाव लाकर उनकी सेवा में वह नहीं रह सकता।

“अब हम अपना अभिप्राय संक्षेप में कहते हैं और वह यह है कि शंकर स्वामी ने जिस प्रकार अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, उसमें हमारी रुचि नहीं है। तथा रामानुज स्वामी ने जिस प्रकार क्षर-अक्षर से परे पुरुषोत्तम भगवान का निरूपण किया है, उन पुरुषोत्तम भगवान में हमें उपासना है। तथा हम भी गोपियों के समान उन पुरुषोत्तम भगवान में हमारी भक्ति है, और हमें भी शुकजी तथा जड़भरत के सदृश वैराग्य और आत्मनिष्ठा है। यही हमारा अभिप्राय तथा यही रुचि है। सो हमारी इस वार्ता तथा हमारे द्वारा मान्य हमारे सम्प्रदाय के ग्रन्थ हैं, इनके द्वारा जो बुद्धिमान पुरुष पूर्वापर दृष्टि से विचार कर उन्हें देखेगा, तो उस बुद्धिमान पुरुष को यह सभी बातें समझ में आ जाएँगी।”

इस प्रकार, श्रीजीमहाराज ने अपने भक्तजनों को शिक्षा देने के लिए यह वार्ता की। जबकि वे स्वयं साक्षात् पुरुषोत्तम नारायण हैं।

॥ इति वचनामृतम् ॥ १४ ॥ १२२ ॥

This Vachanamrut took place ago.

१८३. जीवात्मा ही परमात्मा है, ऐसा ज्ञान।

१८४. अर्थ: “मन अतिचंचल होता है, इस कारण उसकी स्थिति सदैव एकसमान नहीं रहती। इसलिए कभी भी इस पर ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए कि, ‘यह मेरे वश में हो चुका है। इसलिए अनर्थ नहीं करेगा।’ मन का विश्वास करने के कारण बड़े-बड़े सौभरि आदि ऋषियों का भी तप क्षीण हो गया था, जिसे सम्पादित करने के लिए उन्होंने दीर्घकाल तक महाप्रयास किए थे।” (श्रीमद्भागवत: ५/६/३)

१८५. अर्थ: “मन का विश्वास करनेवाले योगी का मन काम की पकड़ को सुदृढ़ बनाने के लिए निरन्तर अवसर देता रहता है। योगी के मन में काम की पैठ को कोई मौका मिलने के बाद क्रोध आदि अन्तःशत्रुओं को भी वहाँ अपना आसन जमाने का अवसर मिल जाता है। जैसे पुंश्चली स्त्री विश्वास करनेवाले अपने पति का सफाया करने के लिए जार को मौका देती है, वैसे ही मन भी कामादि द्वारा योगी को पथभ्रष्ट कर डालता है।” (श्रीमद्भागवत: ५/६/४)